20 de diciembre de 2008

Sócrates (según Rosellini)

Publicado por

I. Manzanares

en

11:33

0

comentarios

![]()

Etiquetas: cine italiano, Rosellini, Sócrates, video

15 de diciembre de 2008

Madame Bovary

Publicado por

I. Manzanares

en

9:57

0

comentarios

![]()

Etiquetas: Bovary, Flaubert, Literatura francesa, siglo XIX

17 de agosto de 2008

Emile Zola: Los Rougon-Macquart

Si tuviera que calificar esta saga con un adjetivo, sólo podría decir ‘magistral’. Es cierto que tengo debilidad por la novela del XIX, pero no es una debilidad caprichosa, el siglo XIX es, sin lugar a dudas, el siglo de la novela. En este siglo se inventó la novela contemporánea. Y si hay que poner nombres a estos precursores, a los de la avanzadilla, para mí, hay tres: Zola, Dostoievsky y Galdós.

Ellos tres (y alguno más, quizás, Balzac y Flaubert, aunque éste último con una única novela, Madame Bovary) apuntalaron todo el género. Si leemos la obra de algunos de ellos, veremos qué actual puede ser su redacción, y descubriremos que muchos de los recursos y gran parte del estilo que se presenta como innovación en la novela del siglo XX ya estaba ahí.

Pero, hoy, sólo les voy a hablar de Zola y de una de sus obras que son muchas, pues se trata de toda una saga familiar. En total 20 novelas, algunas de las cuales son famosas por sí solas, pues, cada una de ellas puede leerse como una novela independiente, aunque la obra, en conjunto, tiene un principio y un final: “Esta se halla, desde hoy, completa; se agita en un círculo cerrado; se convierte en el cuadro de un reinado muerto, de una extraña época de vergüenza y de locura.” (Emile Zola en el Prefacio de La Fortuna de los Rougon).

A lo largo de toda la serie se cuenta la historia de una familia, de origen provinciano, durante cinco generaciones, desde Adelaida Fouque (nacida en 1768), hasta un niño nacido fruto de la relación incestuosa entre Pascal Rougon y su sobrina Clotilde (1874), todo bajo el subtítulo Historia Natural y Social de una familia bajo el Segundo Imperio (1852-1871). Una familia marcada por taras hereditarias, la locura de Adelaida va pasando de generación en generación, algunos miembros la padecen de forma declarada, otros no pueden ocultar ciertos rasgos del carácter familiar.

Zola quiere “explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres, se comporta en una sociedad, desarrollándose para engendrar diez, veinte individuos que parecen, a un primer vistazo, profundamente disímiles, pero que el análisis muestra íntimamente ligados unos con otros. La herencia tiene sus leyes, como la gravedad.”

Los Rougon-Macquart, nombre de la familia, en realidad de las dos ramas de la misma familia (ambas descendientes de Adelaida, pero con una trayectoria bastante diferente, en apariencia), son retratados fisiológicamente y socialmente. Fisiológicamente, los deseos, pasiones, virtudes y vicios van apareciendo individuo a individuo en toda la saga, repitiendo las mismas características de las generaciones anteriores (a veces, llega a tanta la semejanza que hasta nos confundimos entre madres e hijas y, otras veces, diríamos a simple vista que no puede ser que tal madre y tal hija se correspondan, pero, sólo a simple vista). Socialmente, la familia es la representante del pueblo que, a veces con esfuerzo propio, otras, aprovechándose de ciertas circunstancias, honestas o no, va avanzando “por toda la sociedad contemporánea” y los Rougon-Macquart, con sus dramas propios, van a estar, además, en medio de los problemas urbanísticos de París, en procesos políticos más o menos turbios en la capital y/o en provincias, en el nacimiento del sindicalismo moderno, en sublevaciones populares y obreras, en la aparición de los grandes comercios, en problemas con la Iglesia y en todo lo que en el siglo XIX francés signifique cambio y avance, pero también, hay individuos que representan el conservadurismo y el amor por todo el pasado, y esto es uno de los factores que hace más creíble esta familia, que acaba pareciendo tan real como la Realidad misma, pero sigue siendo ficción, eso tampoco podemos olvidarlo, porque quizás en la realidad, no coincidan tantos factores mencionables o destacables en una misma familia.

Veamos cuáles son las obras, aunque algunas de ellas merecería una reseña propia (que no descarto hacer algún día):

1. La fortuna de los Rougon, publicada en 1871, es la primera de la saga: “Y el primer episodio, La fortuna de los Rougon, debe llamarse con su título científico: Los Orígenes.” Y la historia se inicia en Plassans (nombre inventado por Zola que recrea aspectos humanos y geofísicos de algunas villas de la Provenza de su infancia). Aunque la novela arranca, en el capítulo I, con la joven pareja revolucionaria formada por Silvère Macquart y su novia Miette, en el capítulo II, además de una descripción bastante detallada de Plasans, volvemos al pasado con la historia de Adelaida Fouque, joven huérfana, cuyo padre murió loco, y algo extravagante, “corrió el rumor de que le faltaba un tornillo como a su padre”. Se inicia de esta manera la historia de la familia y la historia de sus taras genéticas. Adelaida se casa con un tal Rougon, del que tiene un hijo, Pierre. Pero pronto queda viuda y empieza a convivir con un cazador furtivo, Macquart. De esta unión, nacieron los hijos ilegitimos, Antoine y Ursula. Los tres niños se educan juntos, pero el primero es el heredero, el único que asiste a la escuela, el que comprende en primer lugar que no es igual que sus hermanos, pues a él, por ser el hijo legítimo, le corresponde la herencia familiar. Este Pierre Rougon se casará con la ambiciosa Félicité y será el padre de tres hijos varones (Aristide, Eugène y Pascal) y de dos mujeres. Cada uno de estos hijos llevará un destino diferente, pero será Eugène, bien situado en el nuevo gobierno de Napoleón III, quien facilite que sus padres lleguen a tener cierto poder en Plassans.

2. En 1872, se publica La Jauría: Aristide llega a Paris y se mete de lleno en el mundo de los negocios. Su primera esposa muere dejándole un hijo. Cambia su apellido de Rougon por el de Saccard y emprende el camino hacia la riqueza, sin importarle a quien tiene que pisar. Una vez que es rico se casa con una joven que se aburre atrozmente mientras su marido se enriquece. La joven encontrará lo que su marido no le ofrece en el hijo de éste, manteniendo una relación incestuosa. El marido engañado, a pesar de saberlo, lo deja pasar, pues son mayores los beneficios que las pérdidas. Esta entrega estuvo censurada durante un tiempo, pero sólo supuso una pequeña postergación en la publicación.

3. El vientre de París, aparece en 1873. En esta tercera novela, el protagonista es el Mercado Central de Paris, a él llega un día para instalarse Lisa Macquart (hija de Antoine). Lisa es trabajadora y se diría que está muy lejos de padecer la locura de la abuela o la pereza congenita de los Macquart. Junto con su marido, pone un negocio que va bien. La llegada de su cuñado, pone en peligro su estable vida y no duda en denunciarlo, cuando conoce que prepara un complot contra el gobierno. Aparece, entre todo el gentio que deambula por el Mercado, otro miembro de la familia Rougon Macquart que, más adelante, tendrá una novela para él solo, se trata de Claude Lantier (sobrino de Lisa, hijo de Gervaise, hermano de Naná). De hecho una de las mejores secuencias es el paseo que Claude hace junto a Florent (el cuñado de Lisa), por el mercado.

4. En 1874, aparece La conquista de Plassans, dejamos el ambiente cosmopolita y urbano de la gran ciudad para volver a las intrigas provinciales. A Plassans llega un sacerdote algo siniestro y ambicioso, acompañado de su madre. Este cura se instalará en una de las casas más dignas de Plassans, precisamente la de Marta Rougon (hija de Pierre y Felicité) y François Mouret (hijo de Ursula Macquart y un comerciante con ese apellido), ambos, padres de Octavio, Desirée y Sergio. El abate Faujas, así se llama el religioso,

conseguirá dominar a todas las damas de alcurnia de la vecindad (y por extensión a la vecindad completa), incluida la propia Marta que cambia radicalmente su carácter y llega a una especie de locura mística, que arrastra hasta las últimas consecuencias a su marido François. Hay una feroz crítica hacia cierto sector de la Iglesia católica y hacia cierta forma de interpretar la religión.

5. En el Pecado del Abate Mouret, de 1875, se vuelve al tema religioso, en esta ocasión, el protagonista es Sergio Mouret, que en parte influenciado por la religiosidad del huésped de sus padres se hace cura, sin mucha vocación. Vive con su hermana Desirée en un pueblo cercano a Plassans, mantiene con el resto de los habitantes del pueblo una relación algo extraña, pues no es aceptado del todo. Un día conocerá a la hija de uno de sus feligreses más opuestos a su labor y se enamorará de ella, viven su amor en una especie de paraíso, lo que los convierte, de alguna forma, en la pareja primigenia. Todo se desbaratará cuando se rompa el misticismo y comprendan que no están solos en el mundo. Desirée, por su parte, vive en una inocencia casi de bebé, rodeada de pollos, cerdos y otros animales de granja. Aparece, también, como personaje secundario el doctor Pascal Rougon (hijo de Pierre y tío de los muchachos).

6. En 1876, aparece Su excelencia Eugène Rougon. Eugène (¿recuerdan? Era hijo de Pierre y Félicité, hermano de Aristide, Pascal y Marta), empieza su carrera política en medio de las borrascosas aguas del inicio del Imperio, su primera labor había sido la de espía, sin embargo, llegará a ser Ministro, siguiendo, siempre, la misma línea de compra de cargos, de favores turbios que se han de pagar, etc. Como en otras ocasiones, queda con un final abierto, no hay premios para las buenas conductas ni castigos para las malas, simplemente un análisis de la situación.

7. 1877 ve aparecer La taberna, los grandes salones por los que se mueve Eugène Rougon dejan paso a las calles más populares de París, por donde transita una de sus primas (Gervaise, hermana de Lisa, hija pues de Antoine). Gervaise llega a Paris con el hombre con el que convive, Lantier, del que tiene dos hijos (Claude y Etienne), será también madre de Nana. Gervaise va cayendo en un pozo sin fondo, por causa de la bebida y la desesperación de la pobreza. Acabará pasando de ser una joven trabajadora y emprendedora a un ser informe, alcoholizada y sin determinación. Novela muy criticada por la burguesía culta del momento, entre otras cosas porque Zola hace hablar a sus personajes como lo que son, personas del pueblo. Tampoco fue bien aceptada por la clase obrera, que se veía retratada como indolente y amiga de la bebida. Contiene, en realidad, una gran crítica social.

8. Una página de amor, en 1878, es la historia de Hélène Grandjean (hija de Ursula Macquart, y hermana del ya mencionado François Mouret). Casada muy joven con Grandjean, tiene una hija, Jeanne, que tiene crisis regulares, la herencia de la familia. Los tres han llegado, desde Marsella, a París, allí, muy pronto el marido muere. En una de las crisis de la hija, Hélène conoce al doctor Deberle, por el que sentirá un violenta pasión, nada que ver con lo que sentía por su marido, al que nunca había amado en realidad. Pero Jeanne, además de sus crisis, tiene otro problema, un amor casi enfermizo hacia su madre, no soporta que ésta mire a otra persona que no sea ella, mucho menos que tenga una relación amorosa con un hombre. Jeanne, sorprenderá a su madre con el doctor, huirá por la ventana, justo cuando llueve, lo que le procurará una tisis “galopante”, de la que morirá, tal como había sucedido con su abuela Ursula. Hélèna, finalmente, se trasladará a Marsella, ciudad en la que todo había empezado. En esta novela no hay cuestionamientos sociales, más bien, se trata el tema amoroso, además de aspectos psicológicos, sobre todo, por la obsesión que Jeanne siente por su madre.

9. Nana (en algunas ediciones Naná) aparece publicada en 1879. La protagonista es la hija de Gervaise Macquart (de casada, Lantier). Nana se presenta como una artista de varietés, pero artista bastante mediocre, pero ¿a quién importa cómo es Nana artista? A sus admiradores, de las altas jerarquías y de la aristocracia, desde luego que no. Es su cuerpo lo que admiran, no sus dotes artísticas. Ha pasado de ser una golfilla de la calle (en la Taberna) a una de las prostitutas más solicitadas por los que son ‘alguien’ durante el Segundo Imperio: condes, duques, principes se la disputan. Un amor que la abandona, un hombre que roba por ella, un aborto, un suicidio serán algunas de las cosas que inician su declive. Después de una ausencia, vuelve a París para ver a su hijo, enfermo de viruela. Ella se contagiará y morirá, sola, y llena de pústulas y heridas que destruyen todo lo bello que en ella quedaba. En las calles, el pueblo grita: “¡A Berlín!, ¡A Berlín!” El Segundo Imperio, al igual que Nana, también muere. La novela fue todo un éxito y Zola la calificaba como una de las mejores de su producción.

10. En 1882, se publica Octavio (Pot-bouille). Este personaje ya había aparecido de forma secundaria en La Conquista de Plassans, se trata de Octavio Mouret (hijo de Marta Rougon y François Mouret). Es un joven provinciano con pretensiones de hacerse rico en la gran capital. Octavio vive en un gran edificio, con una hermosa entrada y una fachada no menos hermosa, pero, dentro, se entretejen las vidas de los inquilinos, si en apariencia todo es honorabilidad y respetabilidad, en el fondo, todo es falsedad. En realidad, los burgueses que viven aquí son la representación de una doble moral, de una decadencia absoluta, que, acabará, corrompiendo al joven y adoptándolo como nuevo integrante. “Uno acá se vuelve indecente a pesar suyo”, dice una de las criaditas, y así es. Toda una crítica social hacia la burguesía que vive en una falsa ostentación. 11. El paraíso de las damas (también La Felicidad de las Damas o la Dicha de las Damas), de 1883, viene a ser una continuación de Octavio. El título se refiere al comercio de paños que Octavio Mouret ha heredado de su esposa. Denise es una joven que llega desde Valognes, al morir sus padres, para vivir con su tío Bauru. Bauru es un pañero, tiene un pequeño comercio, nada que ver con lo que esperaba encontrar su sobrina, que lo suponía rico y sin problemas financieros, que, es precisamente, lo único que le queda. En la zona, una de las antiguas mercerías se está convirtiendo en un gran almacén, se trata, precisamente del Paraíso de las Damas. Octavio Mouret ha convertido el negocio que le legó su esposa en un gran comercio, donde la presentación vale más que la calidad, pero con gran éxito entre las clientas, que llegan atraídas al negocio por los precios y por el conquistador Octavio. Denise, por la precaria economía familiar y pese a los prejuicios que tiene, se ve obligada a trabajar en este gran almacén. Y, como suele pasar en las novelas sentimentales, aunque las relaciones entre empleada y dueño, no son, en principio, excelentes, ambos acabarán enamorándose y casándose. No existe, como en la anterior entrega una crítica política ni se detiene mucho en las condiciones de los obreros, Zola, vuelve aquí a atacar a la burguesía comercial, pero además bordea, la novela sentimental, sin caer, por supuesto, en el sentimentalismo.

11. El paraíso de las damas (también La Felicidad de las Damas o la Dicha de las Damas), de 1883, viene a ser una continuación de Octavio. El título se refiere al comercio de paños que Octavio Mouret ha heredado de su esposa. Denise es una joven que llega desde Valognes, al morir sus padres, para vivir con su tío Bauru. Bauru es un pañero, tiene un pequeño comercio, nada que ver con lo que esperaba encontrar su sobrina, que lo suponía rico y sin problemas financieros, que, es precisamente, lo único que le queda. En la zona, una de las antiguas mercerías se está convirtiendo en un gran almacén, se trata, precisamente del Paraíso de las Damas. Octavio Mouret ha convertido el negocio que le legó su esposa en un gran comercio, donde la presentación vale más que la calidad, pero con gran éxito entre las clientas, que llegan atraídas al negocio por los precios y por el conquistador Octavio. Denise, por la precaria economía familiar y pese a los prejuicios que tiene, se ve obligada a trabajar en este gran almacén. Y, como suele pasar en las novelas sentimentales, aunque las relaciones entre empleada y dueño, no son, en principio, excelentes, ambos acabarán enamorándose y casándose. No existe, como en la anterior entrega una crítica política ni se detiene mucho en las condiciones de los obreros, Zola, vuelve aquí a atacar a la burguesía comercial, pero además bordea, la novela sentimental, sin caer, por supuesto, en el sentimentalismo.

12. La alegría de vivir (1884) es lo que siente Pauline Quenu (hija de Lisa Macquart y del carnicero Quenu). Pauline queda huérfana a los diez años y es recogida por unos primos, los Chanteau, que devoran la fortuna de la joven, sin que ella haga nada por solucionarlo. Igualmente, ayuda a los pobres, quienes le roban. Ama al depresivo y siempre triste Lázaro, el hijo de los Chanteau, lo apoya, e, incluso, financia algunas de sus empresas quiméricas, para luego ser dejada de lado, pues él prefiere casarse con otra rica heredera, Louise. Estas y otras cosas podrían haberla convertido en un ser triste, pero no, ella, sigue disfrutando la vida y desbordando de alegría y de energía. Pauline acabará cuidando de Paul Chanteau, hijo de Lázaro de Louise, quien acabará gastando hasta su última moneda. Sin que por ello, la alegre Pauline deje de esperar que le suceda algo positivo. En realidad, el título tiene cierta ironía, pues la alegría de Pauline está cercana a la misma inocencia que demostraba Desirée Mouret, es una especie de escape de la vida desagradable que les tocó.

13. Germinal, apareció en 1885. Zola, antes de escribirla, hace todo un trabajo de lo que hoy en día podríamos considerar periodismo de investigación: visita las minas, habla con los mineros, conoce sus problemas, pasea por los villorrios donde viven, desciende, incluso, a los pozos donde trabajan. Es, sin duda alguna, una de las mejores novelas que trata el tema del proletariado, sus dramas, sus miserias, retrata, fielmente, los inicios del sindicalismo contemporáneo. Y nadie diría de esta obra que es un reportaje ni una crónica, muy al contrario, es una excelente novela, cada personaje está perfectamente individualizado y caracterizado, pero podríamos decir que, al igual que en el Vientre de París, el protagonista central era el Mercado, aquí el protagonismo lo tiene la Mina y todo lo que ella conlleva. Hay, por supuesto, un protagonista humano también, se trata de Etienne Lantier (hijo de Gervaise y hermano de Claude, Naná…). Este joven, vagabundea por las zonas mineras, buscando un trabajo y lo encuentra en el Voreux. También encuentra alojamiento en el mismo poblado, en casa de una de las familias que laborean en los pozos. Las condiciones de vida de estas personas es bastante precaria, todos, desde los más pequeños hasta los más viejos, viven por y para la mina, que apenas les da lo suficiente para mantenerse; todo lo contrario a los dueños que viven cómodamente y que tratan a sus obreros como si fueran limosneros, les ofrecen caridad, cuando deberían ofrecerles mejores condiciones para su trabajo. En medio de toda esta miseria laboral, están entretejidas las vidas de los mineros: nacimientos, engaños, amores, desamores, muertes… Etienne se ve involucrado en todo ello y, sin saber muy bien cómo, se ve capitoneando y organizando una revuelta de obreros, que piden mejoras en una mina que está en peores condiciones de lo que ellos mismos suponen. Y, aunque en la mina no todo acabe como en los cuentos de hadas, el futuro está lleno de esperanzas por ese movimiento obrero que está ‘germinando’: “Los hombre empujaban, y un ejército negro, vindicador, que germinaba lentamente en los surcos, se aprestaba para redondear las cosechas del siglo futuro y cuya germinación pronto haría estallar la tierra”

14. La obra (1886), dejamos a los obreros y la problemática industrial y volvemos a París, en esta ocasión, al círculo de los jóvenes artistas, y, más allá, a la obsesión por conseguir la Obra Perfecta. Claude Lantier (aquel artista al que veíamos pasear por el Mercado Central en el Vientre de París) ha instalado un taller, en el que ha creado un mundo propio, que se ve interrumpido por la llegada de una mujer, una muchacha joven, Cristina. Ella será la modelo de una de sus creaciones que, de un simple boceto, acabará convirtiéndose en un panel de dimensiones colosales, al que el artista califica como La Mujer, y será esta mujer con mayúsculas, la obra en sí, lo que acabe obsesionándolo hasta su final. Mientras, Zola nos deja ver cómo era el mundo que gira en torno al arte y a los artistas, algo bohemio, algo burgués. Claudio, artista autodidacta, y sus amigos, conforman un grupo frente a los artistas ‘académicos’, que, curiosamente, acabarán recibiendo la influencia de Lantier, sin que ello suponga que el pintor haya triunfado en ninguna de las exposiciones en las que participa. Una curiosidad, entre este grupo de pintores y artistas, hay un escritor que, por su forma de pensar y por sus propios actos, nos recuerda bastante al mismo Zola. Y otro detalle, en uno de esos guiños que a Zola le gusta hacer, al final, nos encontramos con la aparición fugaz de Octavio Mouret, sin ser mencionado siquiera su nombre, lo describe como ‘el dueño de unos grandes almacenes’. 15. Y del París de los artistas, volvemos al campo en La Tierra (1887). Juan Macquart (hijo de Antoine y sobrino de Pierre Rougon) llega a Chateaudun, región eminentemente agrícola, donde descubrirá hasta qué punto puede llevar a las personas la ambición por poseer más tierra. No es un campo idílico, aunque por la primera estampa que Juan ve, una chiquilla cuidando de una vaca, se podría decir eso, pero en seguida las circunstancias desengañarán al lector que lo hubiera imaginado. Por la tierra, las personas se odian, se aman y se matan, cuando de poseer se trata, no hay ni amores filiales ni contemplaciones de ningún tipo. Existe también un enfrentamiento entre los que quieren seguir con las viejas formas de cultivo y los que quieren introducir reformas, nuevas maquinarias que los mismos campesinos temporeros rechazan, temiendo que ello signifique quedarse sin trabajo. Porque, en el campo, de un año a otro, puede pasarse de la más absoluta de las riquezas a la más miserable de las pobrezas. Tal como Juan acaba reflexionando, todo se reduce a “Pasiones, muerte, dolor, lágrimas, simiente.” Y dejemos a Juan, por ahora, lo volveremos a ver más adelante.

15. Y del París de los artistas, volvemos al campo en La Tierra (1887). Juan Macquart (hijo de Antoine y sobrino de Pierre Rougon) llega a Chateaudun, región eminentemente agrícola, donde descubrirá hasta qué punto puede llevar a las personas la ambición por poseer más tierra. No es un campo idílico, aunque por la primera estampa que Juan ve, una chiquilla cuidando de una vaca, se podría decir eso, pero en seguida las circunstancias desengañarán al lector que lo hubiera imaginado. Por la tierra, las personas se odian, se aman y se matan, cuando de poseer se trata, no hay ni amores filiales ni contemplaciones de ningún tipo. Existe también un enfrentamiento entre los que quieren seguir con las viejas formas de cultivo y los que quieren introducir reformas, nuevas maquinarias que los mismos campesinos temporeros rechazan, temiendo que ello signifique quedarse sin trabajo. Porque, en el campo, de un año a otro, puede pasarse de la más absoluta de las riquezas a la más miserable de las pobrezas. Tal como Juan acaba reflexionando, todo se reduce a “Pasiones, muerte, dolor, lágrimas, simiente.” Y dejemos a Juan, por ahora, lo volveremos a ver más adelante.

16. En 1888, aparece una obra con un estilo totalmente diferente, es el Sueño (o el Ensueño). Una novela algo extraña por la historia que cuenta, que bordea casi el misticismo. El día de Navidad, en medio de la nieve y del frío, una niña se refugia en el pórtico de una iglesia, siendo recogida por los casulleros de la Catedral, los Hubert y su vida transcurrirá plácidamente en Beaumont, leyendo historias de santo, adentrándose en su misticismo y bordando las casullas de los frailes de la catedral. Angélica, que así se llamaba la niña, acabará convirtiéndose en la mejor bordadora de la zona. Lo que incitará al nuevo obispo encargarle que ella misma borde sus prendas, provocando el acercamiento entre Feliciano, el hijo del obispo, y la bordadora. Es curioso que la joven lleve el delirio familiar por el camino del misticismo siendo hija de quien parece ser, Sidonia, la hija mayor de los Rougon, mujer (que como veremos en Dinero o se había visto ya en la Jauría) no tiene nada de mística. Es tanto el misticismo en el que vive Angélica que su propia vida parece un sueño y como los sueños acaba desmaterializándose.

17. Y damos otra vuelta a la historia con La bestia humana, de 1890. El título de La Bestia humana tiene dos lecturas, por un lado se refiere al tren, una gran bestia de hierro, pero, también el hombre que es, con toda propiedad, la bestia humana. El instinto asesino es el centro de esta obra. El protagonista, en esta ocasión, es Jacques Lantier, otro de los hijos de Gervaise y su marido, hermano, por lo tanto de los ya conocidos Etienne, Claudio y Naná. Jacques es un hombre serio, trabajador, entregado por completo a su oficio de maquinista de tren, sólo tiene un problema, cuando se encuentra con una mujer se despierta en él una pasión ciega y destructora, se convierte en ‘una bestia humana’. Pero no es el único que puede llegar a ser una bestia humana, otros llegan a ese punto por ansias de dinero, por sentirse oprimido, por librarse de un extorsionados… Todos los motivos los recoge Zola en esta obra, que se convierte en una de las primeras novelas negras de la historia. El maquinista ve matar a uno de los jefes de la locomotora (Grandmorin), en manos de otro trabajador del tren (Roubaud) y de su mujer (Séverine), en lugar de acusarlos, los protege, lo que le facilita convertirse en el amante de la mujer asesina. Hay otra historia paralela, en la que un marido (Misard) mata a su mujer (Phasie), buscando un dinero que ella se ha reservado y que no quiere compartir con él. La hija de este matrimonio, Flora, se enamorará de Jacques, que no se atreve a unirse a ella, conociendo esa vertiente más oscura que le inspira el estar cerca de una mujer y temiendo no poder controlarla ante la joven. Igual que Zola se informó para escribir Germinal sobre todo lo que concernía al mundo de los mineros, en esta ocasión, nos sorprende el gran conocimiento que tiene sobre el mundo ferroviario y las grandes maquinas que se mueven sobre las vías. Por otro lado, Zola no se ocupó para nada del análisis psicológico de estos personajes, simplemente narra los hechos, sin juzgarlos ni psicoanalizarlos (cosa que habría sido, además, anacrónica).

18. En 1891, volvemos a París con El dinero. De nuevo Aristide, acompañado de otros personajes de la saga, como sus hermanos Sidonia y Eugenio y su hijo Máximo. Y, el gran personaje: el dinero. “¡El dinero, el dinero rey, el dinero Dios, por encima de la sangre, al margen de las lágrimas, adorado sobre un pedestal más algo que los vanos escrúpulos humanos, en lo infinito de su poderío!” Y si este Dios dinero tiene un vasallo, no hay que buscarlo muy lejos, es, sin duda, Aristide Rougon o Saccard. La Bolsa cae y con ella, Aristide pierde algo de su patrimonio, lo justo para que, desesperadamente, busque otras formas de conseguir un nuevo negocio que le proporcione un nuevo capital. No es que le falte, simplemente, está obsesionado por tener más. Aristide no hace nada que no esté encaminado a este fin. Ambición, pasiones y dinero, una mezcla perfecta para conseguir una gran obra literaria. A esto añádase temas tan vigentes en el siglo XIX como en el XX: los católicos conservadores contra el capital judío, el papel de la masonería; la importancia de la Banca en la vida sociopolítica; etc… Y de nuevo, las historias familiares, las obsesiones. Todo ello ambientado excelentemente bien por Zola que, de nuevo, ha investigado antes de agarrar la pluma y ha entrado hasta lo más recóndito de esta sociedad financiera. Como punto de salida, un hecho histórico: la quiebra de un famoso banco francés, la Unión General de Eugène Bontoux, causada, especialmente por la especulación de los Rothschild.

19. En El Desastre (La Debacle) de 1892, volvemos los ojos hacia la Historia de Francia. Es la Guerra francoprusiana que hará caer al Segundo Imperio. ¿Recuerdan al pueblo gritando, al final de Naná, “A Berlín, A Berlín”? Pues no es una sorpresa, no se llegó a París y para colmo la guerra supuso el gran desastre final. Juan Macquart, una vez que Francisca, su mujer en Tierra, ha muerto, se refugia en el campo de batalla. La novela es una denuncia de la guerra y sus horrores, pero también es una historia de amistad. Juan tiene un amigo, Maurice Levasseur, ambos defensores de la paz, pero cada uno con una visión diferente de cómo debe ser el después, mientras que Macquart sueña con un país en paz y en obediencia, Lavasseur sueña con el fin de las injusticias y la revolución. Por otra parte, Juan está prometido con Henriette, la hermana de Maurice. Una vez que la guerra termina, ambos luchan en la Comuna, pero uno frente a otro. En plena lucha, Macquart hiere de muerte a un comunero, cuando descubre que es, precisamente, su amigo, abandona las armas y París, al mismo tiempo que el amor. Volveremos a verlo en El Doctor Pascal, viviendo en la Provenza y casado con una campesina. Igual que vimos en Germinal, también aquí Zola se muestra optimista para el futuro: “El campo devastado estaba yermo, la casa incendiada, había caído al suelo; y Juan, el más humilde y el más dolorido, se fue derecho hacia el porvenir, para emprender la inmensa y dura tarea de reconstruir a Francia.”

20. El Doctor Pascal, de 1893, cierra toda la saga. Pascal Rougon es hijo de Pierre y Félicitè. Vive en una casona, acompañado de una criada y de su sobrina Clotilde (la hija de Aristide), y lleva 30 años dedicado a estudiar las leyes de herencia genética que afectan a su propia familia. Durante estos 30 años ha ido acumulando documentos de cada uno de los miembros. Documentos que su madre preferiría ver destruidos, para ello, para destruirlos, se busca la complicidad de la criada y de Clotilde. Se inicia una lucha entre la ciencia, encarnada por Pascal, y la superstición y la religión, encarnadas por las tres mujeres. La sobrina logra arrebatarle la llave y Pascal le revela el trágico destino de los suyos, cómo cada miembro de la familia se ha encaminado hacia su propio final, en medio de obsesiones, locuras, crisis histéricas… Pascal enferma y Clotilde tiene que cuidarlo, será entonces cuando ambos se den cuenta de que se aman, Pascal intenta casar a su sobrina con un médico amigo, pero Clotilde se niega. Si la primera parte de la historia fue una lucha entre ciencia y superstición, la segunda parte narra los amores incestuosos de tío y sobrina. Un revés económico rompe esta relación. Pascal quiebra económicamente y manda a su sobrina a París, ella, por otra parte, debe cuidar a su hermano Máximo, que padece ataxia. Pascal se queda solo en su casa, a los dos meses enferma de corazón. Al mismo tiempo se entera que Clotilde espera un hijo de él. La llama a su lado, pero cuando llega, él ya ha muerto. Clotilde no puede impedir, tampoco, que Felicitè y la criada quemen los documentos sobre la trayectoria genética de la familia, sólo puede salvar el árbol genealógico. La novela acaba con el nacimiento del hijo de Pascal y Clotilde, en una especie de canto al futuro. El hijo de Pascal es el último de los Rougon, pero además es la continuación de su padre, del científico que defiende la vida.

Como vemos los Rougon-Macquart es toda una novela épica, pero aquí los héroes se han convertido en personajes débiles, enfermos que viven en un momento histórico que, como la misma familia, es en el fondo, debil.

Respecto a las versiones digitales de estos libros, hay varias sitios interesantes, así encontramos algunos de los títulos en booksfactory, también en bibliotecagratis y en online-literature, no todas las obras están digitalizadas en español, porque, si bien, la obra de Zola ya es de dominio público, no pasa lo mismo con las traducciones que de ella se han hecho.

Publicado por

I. Manzanares

en

18:15

1 comentarios

![]()

Etiquetas: Literatura francesa, novela, siglo XIX, Zola

Mitología: la Teogonía

No siempre es fácil enseñar algunas cosas, por ejemplo, para que los más pequeños no hablen con desconocidos siempre fue más útil el cuento de Caperucita que una lección moral sobre a quiénes tenemos que hacer caso; para inculcarnos la humildad y el triunfo de la sencillez frente a la ridiculez de una belleza ficticia, no hay nada mejor que la Cenicienta, Blancanieves o, incluso, el Patito Feo, para mostrarnos qué importante es el trabajo tenemos a los tres cerditos. En los cuentos hay múltiples ejemplos de comportamiento, grandes lecciones para pequeños destinatarios. Es la forma más simple de añadir ‘temas transversales’ (por decirlo de alguna forma) a la educación infantil.

El sistema va más allá, y hemos puesto nombre a momentos que, o no queremos explicar claramente o no podemos explicarlos a un niño, ya sea por su complejidad o por nuestras creencias y ahí están el ratón Pérez, la cigüeña que trae los niños de París, los Reyes Magos, Santa Claus, el coco, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, no es nuevo. Se ha hecho desde siempre, y a veces los destinatarios no eran los niños precisamente.

Sin ir muy lejos, ¿quién, educado en la tradición judeocristiana, no ha oído alguna vez la historia de Adán y Eva y la manzana de la serpiente del árbol del Bien y del Mal o la historia del Diluvio Universal y de la Torre de Babel? Estas historias son también formas de contar de manera sencilla lo complicado. Son mitos.

La palabra ‘mito’, de origen griego, significa ‘leyenda’ y, ya desde antiguo se opuso a logos (palabra escrita y de ahí estudio), tal como se oponen lo no real e inexplicable con lo real y explicable, lo no real es el mito, desde luego.

Al conjunto de ‘leyendas’ se le llamó mitología, y cuando estas leyendas se pasaron por escrito, la mitología, se convirtió en mitografía. De manera que, por ejemplo, y por mencionar, algo distinto al tema central de este artículo, el Génesis es mitografía, porque nos llega de forma escrita.

El mito, respecto a la historia y a la novela, queda a mitad de camino entre la una y la otra, porque la novela es totalmente ficción y nadie duda de ello, la historia representa la certeza absoluta, la narración real de lo que ha pasado, en el mito no hay certeza de nada, cosas totalmente inverosímiles y o verosímiles (depende del relato) aparecen como si realmente hubieran sucedido (¿no hay quien duda todavía sobre si existió el Paraíso Terrenal y hasta se encuentran posibles ubicaciones?¿No decía Alejandro Magno que él poseía el escudo de Aquiles?)

Y hay otra distinción que tenemos que tener en cuenta, esta vez, dentro del mismo mito, porque en estas pocas líneas que llevamos, ya hemos visto dos o tres formas diferentes de mito, es decir, que dentro del concepto, no todo es tan homogéneo como parece desde fuera. Hay clasificaciones para todos los tipos, yo me quedo con una de las más simples, la recoge Ruiz de Elvira en su ‘Mitología Clásica’, ésta distingue: mito en sentido estricto, es el relato acerca de dioses o de fenómenos de la naturaleza más o menos divinizado (los relatos de Júpiter o Zeus y de toda su prole, el mito de Deméter que explica la extensión de los cultivos y el cambio de las estaciones…); leyenda en sentido estricto es el relato de los hechos de héroes y heroínas o similares, semidivinos semihumanos, con un papel decisivo en la colectividad y en el tiempo en el que viven, totalmente localizables por su nombre, y por su familia (los relatos sobre la guerra de Troya, con la historia de cada uno de los héroes: Odiseo, Aquiles, Áyax…); cuento popular (diferente al cuento literario, que eso sería una variante del género de ficción, por lo tanto, más próximo a la novela que al mito) es el relato de personajes indeterminados, sin precisión de origen ni de época ni de colectividad, a veces, carente hasta de nombre individual y, si lo tiene, a menudo, es más un apodo o un alusivo a alguna característica más que un nombre real, pero que realiza hazañas propias de grandes héroes (es el caso, por ejemplo, del españolísimo Garbancito).

Pero, y siempre hay un pero, no siempre es fácil distinguir uno de otro, porque, la mayoría de las veces, se mezclan y entrecruzan, volviendo a un ejemplo que ya he mencionado y que es de sobra conocido, la Guerra de Troya es el escenario de las actuaciones y hazañas de grandes héroes, por este lado, podríamos decir que la Ilíada y la Odisea relatan leyendas en sentido estricto; sin embargo, ¿no es fundamental en el desarrollo de estos relatos la actuación de los dioses? ¿No aparecen una y otra vez para terciar por unos o por otros? esto hace que el relato se pueda entender como mito en sentido estricto. Y ¿quién no recuerda los cuentos infantiles en los que la princesa indecisa tiene que elegir marido entre los participantes de una carrera o de una prueba atlética? Quienes hayan leído la Odisea recordarán cómo Odiseo recobra el lugar que le corresponde en el lecho de Penélope.

Dejemos, por ahora, la teoría, y vayamos a las historias, porque me gustaría contarles algunos de los mitos que encierra la tradición grecolatina. Y como lo mejor es empezar por el principio, nada mejor que tomar a Hesíodo y su obra la Teogonía.

En la Teogonía se desarrolla lo que se llama un mito de sucesión, pues nos va a ir guiando por las genealogías divinas, pasando de un dios a otro, del padre al hijo.

Hesíodo inicia su relato con el Caos, sin dar ninguna explicación de qué es ‘Chaos’, si es o no un dios, aunque podríamos entender que es una divinidad, pues se supone que las musas están citándole al poeta la genealogía completa de los dioses. Sea como fuere, Hesíodo nos habla, en primer lugar del Caos. Del Caos surgen el Érebo y la Noche, de la unión de ambos, el Éter y el Día, y de la Noche, sin mediación de nadie más, nacerán Moro, Cer y Tánato (los tres símbolos de la Muerte), Hipno (el Sueño) y su estirpe, los Ensueños, también nacerán de la Noche, la Burla, la Desdicha, el Engaño, el Concúbito y la Vejez (¿quién duda de la simbología de esta familia?), a las Hespérides, a las Parcas, a Némesis y a Eris. Como ven todos los recursos literarios posteriores que relacionan la muerte, la vejez, el deseo, el engaño, el odio, los recuerdos, las desgracias… con la Noche, repiten algo que ya los griegos habían dejado escrito hace 30 siglos y que éstos habían tomado de tradiciones orientales anteriores.

Luego se originó la Tierra, la madre universal y común, fundamental en el mito de sucesión, pues a partir de ella surgirán las primeras fuerzas divinas, de la Tierra nacerán, primero el Cielo/Urano, las Montañas y el Ponto (el Mar), estos tres hijos no son producto de relaciones amorosas, la Tierra los engendra por sí sola. A continuación, se unirá con Urano y con el Ponto, con el Ponto tendrá cinco hijos, los Póntidas; pero son más interesantes los tenidos en su relación con Urano, de esta unión nacerán los Titanes (Océano, Ceo, Crío, Hiperíon y Iápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis, esta Tetis [Tethys] es la abuela de la Nereida Tetis [Thetis] que será madre de Aquiles, y, finalmente, el temible Crono/Saturno), los primeros Cíclopes y los Gigantes (para otros autores, los Hecatonquires o los de Cien brazos).

De todos ellos, quedémonos con los Titanes, porque algunos van a ser decisivos para la sucesión: Del Océano y Tetis (Tethys) nacerán los mares y los ríos (Hesíodo dice que ‘sería difícil que un hombre mortal pudiese decir los nombres de todos”, así que abstengámonos de pasar por inmortales, pero, por mencionar alguno: Nilo, Aqueloo, Ínaco, entre las hijas: Asia (madre de Atlas), Electra (madre de Iris y de las Harpías), Doris (madre de las Nereidas), Perse (madre de Eetes, Circe, Pasífae y Perses), Clímene (la madre de Faetonte), Metis (madre de Atenea)…); De Ceo y Febe nacerán, entre otros, Asteria (que será madre de Hécate, la diosa relacionada con la brujería y la hechicería) y Leto (que será madre de Apolo y Artemis).

Seguir la descendencia de los Titanes, uno a uno, se nos puede hacer bastante extenso, así que directamente me voy al que más me interesa para poder llegar a Zeus, me refiero a Crono, que será junto a su hermana Rea, el padre de los dioses Olímpicos: Hestia/Vesta, Deméter/Ceres; Hera/Juno, Hades/Plutón, Posidón/Neptuno y Zeus/Júpiter.

Veamos algunas cosas antes de seguir, algunos mitólogos defienden la teoría del matriarcado originario, según esta teoría, así por encima y sin profundizar mucho, al igual que la Tierra (Gea para los griegos) es madre primigenia, las demás divinidades femeninas esenciales en el mito de sucesión(sobre todo, Rea, y Hera) serán una especie de continuadoras de esta divinidad superior, las tres diosas (Gea, Rea y Hera), se habrían servido de la ayuda de la divinidad masculina correspondiente (Urano, Crono y Zeus) para conseguir el poder. Algunos hablan, incluso, de la unión de dos genealogías diferentes, una femenina, y otra masculina. Si es así, la unión fue perfecta.

El mito de la sucesión está basado, precisamente, en las actuaciones de estas tres parejas. La primera, Urano y Gea: Urano, celoso de los hijos que iba teniendo con su madre, los iba ocultando en las profundidades de ésta. Gea, no soportando el dolor que le provoca el llevar en sí a todos sus hijos ya crecidos, trama un plan y con el apoyo de su hijo pequeño, Crono, lo lleva a cabo: le da al hijo una hoz para que corte los genitales del padre, cuando éste esté en ‘amorosa’ unión con ella. Así lo hace Crono, convirtiéndose en el sucesor de su padre, pero, fijando también su propio destino, pues será su hijo menor, Zeus, el que lo destrone a él. De las gotas de sangre que salpicarán tras la castración de Urano, surgirán, entre otras, las Erinies o Furias, otro grupo de Gigantes y las ninfas Melias, y, según algunas tradiciones, de los propios genitales que fueron a dar al mar, y entorno a los cuales fue formándose una blanca espuma, saldría la mismísima Afrodita (para Homero, Afrodita es hija de la unión entre Zeus y la Oceánide Dione).

Crono compartirá el poder sobre las demás divinidades con su hermana Rea. Advertido por su madre que sobre él caerá la maldición de sucumbir ante uno de sus hijos, irá devorándolos uno a uno, conforme vayan naciendo. Todos, excepto el último, Zeus, que su madre cambia por una piedra, mientras que él es llevado a Creta (o nace en Creta, que no queda del todo claro en las diferentes versiones). En Creta crece Zeus, cuidado por los Curetes, que danzan y tocan los timbales y los tambores para que el llanto del niño no sea escuchado por Crono, y es amamantado por Amaltea, ¿una cabra o una musa que lo alimentaba con leche de cabra?

Sea como fuere, Zeus se hace adulto y va a pedir cuentas a su padre, le hace vomitar a sus cinco hermanos y la piedra que tomó su lugar. También libera Zeus a los primeros Cíclopes y a los de Cien brazos que permanecían encadenados en Gea. Y, empujado por ésta, Zeus inicia una guerra contra Crono, conocida como la Titanomaquia. De esta guerra saldrá ganador el bando de Zeus, que se repartirá el poder con sus hermanos: Zeus quedará con el poder sobre los hombres, y sobre todo lo que hay sobre la tierra; Posidón, sobre todas las aguas y sus seres; y Hades, sobre todos los mundos subterráneos. Termina aquí el mito de la sucesión.

Este enfrentamiento tiene un significado en la mitología, pues, simboliza el final del dominio de las fuerzas naturales, de los seres monstruosos, y el inicio de la ‘civilización’, del mundo urbano y social, pues los dioses olímpicos tienen costumbres ‘antropomórficas’ y viven en una especie de mundo social. Hay, sin embargo, nuevos intentos de atentar contra esta ‘paz olímpica’: la Gigantomaquia, el ataque del horrendo Tifoeo y el de los gigantescos Alóadas. Por supuesto, siempre triunfan los Olímpicos que, en su vida normal, se debaten entre rencillas y envidias, pero que saben unirse cuando el peligro ronda y amenaza su vida muelle.

Luego surgirán héroes civilizadores, que acaben de eliminar a los bichos sobrenaturales que sobreviven a todos estos enfrentamientos, son, sobre todo, Heracles, Teseo y Perseo. Pero esto pertenece a otros relatos y lo dejaremos para otro día.

Publicado por

I. Manzanares

en

17:48

2

comentarios

![]()

Etiquetas: Hesiodo, literatura griega, mitología

6 de agosto de 2008

Nanas infantiles: la Nana de Sevilla

Federico García Lorca dicta en 1929 esta Conferencia sobre las Nanas Infantiles. Dado el tema de la presentación, parece evidente su oportunidad.

Aunque sea un poco larga, vale la pena leerla, al mismo tiempo que disfrutamos de la voz de la Argentinita, la música interpretada por el mismo poeta y la letra inocente (y quizás un poco dura, como sucede, a veces, con las nanas infantiles, en las que se puede dar esa contradicción) de la Nana de Sevilla.

Señoras y señores:

En esta conferencia no pretendo, como en anteriores, definir, sino subrayar; no quiero dibujar, sino sugerir. Animar, en su exacto sentido. Herir pájaros soñolientos. Donde haya un rincón oscuro, poner un reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las señoras que asisten.

He querido bajar a la ribera de los juncos. Por debajo de las tejas amarillas. A la salida de las aldeas, donde el tigre se come a los niños. Estoy en este momento lejos del poeta que mira el reloj, lejos del poeta que lucha con la estatua, que lucha con el sueño, que lucha con la anatomía; he huido de todos mis amigos y me voy con aquel muchacho que se come la fruta verde y mira cómo las hormigas devoran al pájaro aplastado por el automóvil.

Por las calles más puras del pueblo me encontraréis; por el aire viajero y la luz tendida de las melodías que Rodrigo Caro llamó "reverendas madres de todos los cantares". Por todos los sitios donde se abre la tierna orejita rosa del niño o la blanca orejita de la niña que espera, llena de miedo, el alfiler que abra el agujero para la arracada.

En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables, donde no se hiela el minuto, que viven un tembloroso presente. Entre los infinitos que existen, yo he seguido dos: las canciones y los dulces. Mientras una catedral permanece clavada en su época, dando una expresión continua del ayer al paisaje siempre movedizo, una canción salta de pronto de ese ayer a nuestro instante, viva y llena de latidos como una rana, incorporada al panorama como arbusto reciente, trayendo la luz viva de las horas viejas, gracias al soplo de la melodía.

Todos los viajeros están despistados. Para conocer la Alhambra de Granada. por ejemplo, antes de recorrer sus patios y sus salas, es mucho más útil, más pedagógico comer el delicioso alfajor de Zafra o las tortas alajú de las monjas, que dan, con la fragancia y el sabor, la temperatura auténtica del palacio cuando estaba vivo, así como la luz antigua y los puntos cardinales del temperamento de su corte.

En la melodía, como en el dulce, se refugia la emoción de la historia, su luz permanente sin fechas ni hechos. El amor y la brisa de nuestro país vienen en las tonadas o en la rica pasta del turrón, trayendo vida viva de las épocas muertas, al contrario de las piedras, las campanas, las gentes con carácter y aun el lenguaje.

La melodía, mucho más que el texto, define los caracteres geográficos y la línea histórica de una región y señala de manera aguda momentos definidos de un perfil que el tiempo ha borrado. Un romance, desde luego, no es perfecto hasta que no lleva su propia melodía, que le da la sangre y palpitación y el aire severo o erótico donde se mueven los personajes.

La melodía latente, estructurada con sus centros nerviosos y sus ramitos de sangre, pone vivo calor histórico sobre los textos que a veces pueden estar vacíos y otras veces no tienen más valor que el de simples evocaciones.

Antes de pasar adelante debo decir que no pretendo dar en la clave de las cuestiones que trato. Estoy en un plano poético donde el sí y el no de las cosas son igualmente verdaderos. Si me preguntan ustedes: "¿Una noche de luna de hace cien años es idéntica a una noche de luna de hace diez días?", yo podría demostrar (y como yo otro poeta cualquiera, dueño de su mecanismo) que era idéntica y que era distinta de la misma manera y con el mismo acento de verdad indiscutible. Procuro evitar el dato erudito que, cuando no tiene gran belleza, cansa a los auditorios, y en cambio, persigo subrayar el dato de emoción, porque a vosotros os interesa más saber si de una melodía brota una brisa tamizada que incita al sueño o si una canción puede poner un paisaje simple delante de los ojos recién cuajados del niño, que saber si esa melodía es del siglo XVII o si está escrita en 3 por 4, cosa que el poeta debe saber, pero no repetir, y que realmente está al alcance de todos los que se dedican a estas cuestiones.

Hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía a su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de cuna de nuestro país; pero nunca como entonces sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme a la cantora para anotar la canción observé que era una andaluza guapa, alegre sin el menor tic de melancolía; pero una tradición viva obraba en ella y ejecutaba el mandado fielmente, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban por su sangre. Desde entonces he procurado recoger canciones de cuna de todos los sitios de España; quise saber de qué modo dormía a sus hijos las mujeres de mi país, y al cabo de un tiempo recibí la impresión de que España usa sus melodías para teñir el primer sueño de sus niños. No se trata de un modelo o de una canción aislada en una región, no; todas las regiones acentúan sus caracteres poéticos y su fondo de tristeza en esta clase de cantos, desde Asturias y Galicia hasta Andalucía y Murcia, pasando por el azafrán y el modo yacente de Castilla.

Existe una canción de cuna europea, suave y monótona, a la cual puede entregarse el niño con toda fruición, desplegando todas sus aptitudes para el sueño. Francia y Alemania ofrecen característicos ejemplos, y entre nosotros, los vascos dan la nota europea con sus nanas de un lirismo idéntico al de las canciones nórdicas, llenas de ternura y amable simplicidad.

La canción de cuna europea no tiene más objeto que dormir al niño, sin que quiera, como la española, herir al mismo tiempo su sensibilidad.

El ritmo y la monotonía de estas canciones de cuna que llamo europeas las pueden hacer aparecer como melancólicas, pero no lo son por sí mismas; son melancólicas accidentalmente, como un chorro de agua o el temblor de unas hojas en determinado momento. No podemos confundir monotonía con melancolía. El cogollo de Europa tiende grandes telones grises ante sus niños para que duerman tranquilamente. Doble virtud de lana y esquila. Con el mayor tacto.

Las canciones de cuna rusas que conozco, aun teniendo el oblicuo y triste rumor eslavo, pómulo y lejanía, de toda su música, no poseen la claridad sin nubes de las españolas, el sesgo profundo, la sencillez patética que nos caracterizan. La tristeza de la canción de cuna rusa puede soportarla el niño, como se soporta un día de niebla detrás de los cristales; pero en España, no. España es el país de los perfiles. No hay términos borrosos por donde se pueda huir al otro mundo. Todo se dibuja y limita de la manera más exacta. Un muerto es más muerto en España que en cualquiera otra parte del mundo. Y el que quiere saltar al sueño se hiere los pies con el filo de una navaja barbera.

No quiero que crean ustedes que vengo a hablar de la España negra, la España trágica, etc., etc., tópico demasiado manoseado y sin eficacia literaria por ahora. Pero el paisaje de las regiones que más trágicamente la representan, que son aquellas donde se habla el castellano, tiene el mismo acento duro, la misma originalidad dramática y el mismo aire enjuto de las canciones que brotan en él. Siempre tendremos que reconocer que la belleza de España no es serena, dulce, reposada, sino ardiente, quemada, excesiva, a veces sin órbita; belleza sin la luz de un esquema inteligente donde apoyarse y que, ciega de su propio resplandor, se rompe la cabeza contra las paredes.

Se puede encontrar en el campo español ritmos sorprendentes o construcciones melódicas llenas de un misterio y una antigüedad que escapa a nuestro dominio; pero nunca encontraremos un solo ritmo elegante, es decir, consciente de sí mismo, que se vaya desarrollando con serenidad querida aunque brote del pico de una llama.

Pero aun dentro de esta tristeza sobria o este furor rítmico España tiene cantos alegres, chanza, bromas, canciones de delicado erotismo y encantadores madrigales. ¿Cómo ha reservado para llamar al sueño del niño lo más sangrante, lo menos adecuado para su delicada sensibilidad?

No debemos olvidar que la canción de cuna está inventada (y sus textos lo expresan) por las pobres mujeres cuyos niños son para ellas una carga, una cruz pesada con la cual muchas veces no pueden. Cada hijo, en vez de ser una alegría, es una pesadumbre, y, naturalmente, no pueden dejar de cantarles, aun en medio de su amor, su desgano de la vida.

Hay ejemplos exactos de esta posición, de este resentimiento contra el niño que ha llegado cuando, aun queriendo la madre. no ha debido llegar de ninguna manera. En Asturias, se canta esto en el pueblo de Navia:

Este neñín que teño nel collo

e d'un amor que se tyama Vitorio,

Dios que madeu, treveme llongo

por non andar con Vitorio nel collo.

Y la melodía con que se canta está a tono con la tristeza miserable de los versos.

Son las pobres mujeres las que dan a los hijos este pan melancólico y son ellas las que lo llevan a las casas ricas. El niño rico tiene la nana de la mujer pobre, que le da al mismo tiempo, en su cándida leche silvestre, la médula del país.

Estas nodrizas. juntamente con las criadas y otras sirvientas más humildes, están realizando hace mucho tiempo la importantísima labor de llevar el romance, la canción y el cuento a las casas de los aristócratas y los burgueses. Los niños ricos saben de Gerineldo de don Bernaldo, de Tamar, de los amantes de Teruel, gracias a estas admirables criadas y nodrizas que bajan de los montes o vienen a lo largo de nuestros ríos para darnos la primera lección de historia de España y poner en nuestra carne el sello áspero de la divisa ibérica: "Solo estás y solo vivirás".

Para provocar el sueño del niño intervienen varios factores importantes si contamos, naturalmente, con el beneplácito de las hadas. Las hadas son las que traen las anémonas y las temperaturas. La madre y la canción ponen lo demás.

Todos los que sentimos al niño como el primer espectáculo de la Naturaleza, los que creemos que no hay flor, número o silencio comparables a él hemos observado muchas veces cómo, al dormir y sin que nada ni nadie le llame la atención, ha vuelto la cara del almidonado pecho de la nodriza (ese pequeño monte volcánico estremecido de leche y venas azules) y ha mirado con los ojos fijos la habitación aquietada para su sueño.

"¡Ya está ahí!", digo yo siempre, y, efectivamente, está.

El año de 1917 tuve la suerte de ver a un hada en la habitación de un niño pequeño, primo mío. Fue una centésima de segundo, pero la vi. Es decir, la vi... como se ven las cosas puras, situadas al margen de la circulación de la sangre, con el rabillo del ojo, como el gran poeta Juan Ramón Jiménez vio a las sirenas, a su vuelta de América: las vio que se acababan de hundir. Esta hada estaba encaramada en la cortina, relumbrante como si estuviera vestida con un traje de ojo de perdiz, pero me es imposible recordar su tamaño ni su gesto. Nada más fácil para mí que inventármela, pero sería un engaño poético de primer orden, nunca una creación poética, y yo no quiero engañar a nadie. No hablo con humor ni con ironía; hablo con la fe arraigada que solamente tienen el poeta, el niño y el tonto puro. Al hablar incidentalmente de las hadas cumplí con mi deber de propagandista del sentido poético, hoy casi perdido por culpa de los literatos y los intelectuales, que han esgrimido contra él las armas humanas y poderosas de la ironía y el análisis.

Después del ambiente que ellas crean hacen falta dos ritmos: el ritmo físico de la cuna o silla y el ritmo intelectual de la melodía. La madre traba estos dos ritmos para el cuerpo y para el oído con distintos compases y silencios, los va combinando hasta conseguir el tono justo que encanta al niño.

No hacía falta ninguna que la canción tuviese texto. El sueño acude con el ritmo solo y la vibración de la voz sobre ese ritmo. La canción de cuna perfecta sería la repetición de dos notas entre sí, alargando su duración y efectos. Pero la madre no quiere ser fascinadora de serpientes, aunque en el fondo emplee la misma técnica.

Tiene necesidad de la palabra para mantener al niño pendiente de sus labios, y no sólo gusta de expresar cosas agradables mientras viene el sueño, sino que lo entra de lleno en la realidad cruda y le va infiltrando el dramatismo del mundo.

Así, pues, la letra de las canciones va contra el sueño y su río manso. El texto provoca emociones en el niño y estados de duda, terror, contra los cuales tiene que luchar la mano borrosa de la melodía que peina y amansa los caballitos encabritados que se agitan en los ojos de la criatura.

No olvidemos que el objeto fundamental de la nana es dormir al niño que no tiene sueño. Son canciones para el día y la hora en que en niño tiene ganas de jugar. En Tamames se canta:

Duérmete, mi niño,

que tengo que hacer,

lavarte la ropa,

ponerme a coser.

Y a veces la madre realiza una verdadera batalla que termina con azotes, llantos y sueño al fin. Nótese cómo al niño recién nacido no se le canta la nana casi nunca. Al niño recién nacido se le entretiene con el esbozo melódico dicho entre dientes, y en cambio, se da mucha más importancia al ritmo físico, al balanceo. La nana requiere un espectador que siga con inteligencia sus accidentes y se distraiga con la anécdota, tipo o evocación de paisaje que la canción expresa. El niño al que se canta ya habla, empieza a andar, conoce el significado de las palabras y muchas veces canta él también.

Hay una relación delicadísima entre el niño y la madre en el momento silencioso del canto. El niño permanece alerta para protestar el texto o avivar el ritmo demasiado monótono. La madre adopta una actitud de ángulo sobre el agua al sentirse espiada por el agudo crítico de su voz.

Ya sabemos que a todos los niños de Europa se les asusta con el "coco" de maneras diferentes. Con el "bute" y la "marimanta" andaluza, forma parte de ese raro mundo infantil, lleno de figuras sin dibujar, que se alzan como elefantes entre la graciosa fábula de espíritus caseros que todavía alientan en algunos rincones de España.

La fuerza mágica del "coco" es precisamente su desdibujo. Nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones. Y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética, y, por eso, el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, sus paredes objetivas que defienden, dentro del peligro, de otros peligros mayores, porque no tienen explicación posible. Pero no hay tampoco duda de que el niño lucha por representarse esa abstracción, y es muy frecuente que llame "cocos" a las formas extravagantes que a veces se encuentran en la Naturaleza. Al fin y al cabo, el niño está libre para poder imaginárselo. El miedo que le tenga depende de su fantasía, y puede, incluso, serle simpático, yo conocí a una niña catalana que. en una de las últimas exposiciones cubistas de mi gran compañero de Residencia Salvador Dalí, nos costó mucho trabajo sacarla fuera del local, porque estaba entusiasmada con los "papos", los "cocos", que eran cuadros grandes de colores ardientes y de una extraordinaria fuerza expresiva. Pero no es España aficionada al "coco". Prefiere asustar con seres reales. En el Sur, el "toro" y la "reina mora" son las amenazas; en Castilla, la "loba" y la "gitana", y en el norte de Burgos se hace una maravillosa sustitución del "coco" por la "aurora". Es el mismo procedimiento para infundir silencio que se emplea en la nana más popular de Alemania, en la cual es una oveja la que viene a morder al niño. La concentración y huida al otro mundo, el ansia de abrigo y el ansia de límite seguro que impone la aparición de estos seres reales o imaginarios llevan al sueño, aunque conseguido de manera poco prudente... Pero esta técnica del miedo no es muy frecuente en España. Hay otros medios más refinados y algunos más crueles.

Muchas veces la madre construye en la canción una escena de paisaje abstracto, casi siempre nocturno, y en ella pone, como en el auto más simple y viejo, uno o dos personajes que ejecutan alguna acción sencillísima y casi siempre de un efecto melancólico de lo más bello que se puede conseguir. Por esta escenografía diminuta pasan los tipos que el niño va dibujando necesariamente y que se agrandan en la niebla caliente de la vigilia.

A esta clase pertenecen los textos más suaves y tranquilos por los que el niño puede correr relativamente sin temores. Andalucía tiene hermosos ejemplos. Es la canción de cuna más racional. si no fuera por las melodías. Pero las melodías son dramáticas, siempre de un dramatismo incomprensible para el oficio que ejercen, yo he recogido en Granada seis versiones de esta nana:

A la nana, nana, nana,

a la nanita de aquel

que llevó el caballo al agua

y lo dejó sin beber.

En Tamames (Salamanca) existe ésta:

Las vacas de Juana

no quieren comer;

llévalas al agua,

que querrán beber.

En Santander se canta :

Por aquella calle a la larga

hay un gavilán perdío

que dicen que va a llevarse

la paloma de su nío.

Y en Pedrosa del Príncipe (Burgos).

A mi caballo le eché

hojitas de limón verde

y no las quiso comer.

Los cuatro textos, aunque de personajes diferentes y de sentimientos distintos, tienen un mismo ambiente. Es decir: la madre evoca un paisaje de la manera más simple y hace pasar por él a un personaje al que rara vez da nombre. Solamente conozco dos tipos bautizados en el ámbito de la nana: Pedro Neleira, de la Villa del Grado, que llevaba la gaita colgada de un palo, y el delicioso maestro Galindo de Castilla, que no podía tener escuela porque pegaba a los muchachos sin quitarse las espuelas.

La madre lleva al niño fuera de sí, a la lejanía, y le hace volver a su regazo para que, cansado, descanse. Es una pequeña iniciación de aventura poética. Son los primeros pasos por el mundo de la representación intelectual. En esta nana (la más popular del reino de Granada),

A la nana, nana, nana,

a la nanita de aquel

que llevó el caballo al agua

y lo dejó sin beber...,

el niño tiene un juego lírico de belleza pura antes de entregarse al sueño. Ese aquel y su caballo se alejan por el camino de ramas oscuras hacia el río, para volver a marcharse por donde empieza el canto una vez y otra vez, siempre de manera silenciosa y renovada. Nunca el niño los verá de frente. Siempre imaginará en la penumbra el traje oscuro de aquel y la grupa brillante del caballo. Ningún personaje de estas canciones da la cara. Es preciso que se alejen y abran un camino hacia sitios donde el agua es más profunda y el pájaro ha renunciado definitivamente a sus alas. Hacia la más simple quietud. Pero la melodía da en este caso un tono que hace dramáticos en extremo a aquel y a su caballo; y al hecho insólito de no darle agua, una rara angustia misteriosa.

En este tipo de canción, el niño reconoce al personaje y, según su experiencia visual, que siempre es más de lo que suponemos. perfila su figura. Está obligado a ser un espectador y un creador al mismo tiempo, ¡y qué creador maravilloso! Un creador que posee un sentido poético de primer orden. No tenemos más que estudiar sus primeros juegos, antes de que se turbe de inteligencia, para observar qué belleza planetaria los anima, qué simplicidad perfecta y qué misteriosas relaciones descubren entre cosas y objetos que Minerva no podrá nunca descifrar. Con un botón, un carrete de hilo, una pluma y los cinco dedos de su mano construye el niño un mundo difícil cruzado de resonancias inéditas que cantan y se entrechocan de turbadora manera, con alegría que no ha de ser analizada. Mucho más de lo que pensamos comprende el niño. Está dentro de un mundo poético inaccesible, donde ni alcahueta imaginación, ni la fantasía tienen entrada; planicie con los centros nerviosos al aire, de horror y belleza aguda, donde un caballo blanquísimo, mitad de níquel, mitad de humo, cae herido de repente con un enjambre de abejas clavadas de furiosa manera sobre sus ojos.

Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente y, por tanto, sabio. Comprende, mejor que nosotros, la clave inefable de la sustancia poética. Otras veces la madre sale también de aventura con su niño en la canción. En la región de Guadix se canta:

A la nana, niño mío,

a la nanita y haremos

en el campo una chocita

y en ella nos meteremos.

Se van los dos. El peligro está cerca. Hay que reducirse, achicarse, que las paredes de la chocita nos toquen en la carne. Fuera nos acechan. Hay que vivir en un sitio muy pequeño. Si podemos, viviremos dentro de una naranja. Tú y yo. ¡Mejor, dentro de una uva!

Aquí llega el sueño, atraído por el procedimiento contrario al de la lejanía. Dormir al niño, habiendo un camino delante de él, equivale un poco a la raya de tiza blanca que hace el hipnotizador de gallos. Esta manera de recogimiento dentro de sí es más dulce. Tiene la alegría del que ya está seguro en la rama del árbol durante la turbulenta inundación.

Hay algún ejemplo en España, Salamanca y Murcia, en el cual la madre hace de niño, al revés:

Tengo sueño, tengo sueño,

tengo ganas de dormir.

Un ojo tengo cerrado,

otro ojo a medio abrir.

Usurpa el puesto del niño de una manera autoritaria, y, claro está, como el niño carece de defensa, tiene forzosamente que dormirse.

Pero el grupo más completo de canciones de cuna, y el más frecuente en todo el país, está compuesto por aquellas canciones en las cuales se obliga al niño a ser actor único de su propia nana.

Se le empuja dentro de la canción, se le disfraza y se le pone en oficios o momentos siempre desagradables.

Aquí están los ejemplos más cantados y de más rica enjundia española, así como las melodías más originales y de más acentuado indigenismo.

El niño es maltratado, zaherido de la manera más tierna: "Vete de aquí; tú no eres mi niño; tu madre es una gitana". O "Tu madre no está; no tienes cuna; eres pobre, como Nuestro Señor"; y siempre en este tono.

Ya no se trata de amenazar, asustar o construir una escena, sino que se echa al niño dentro de ella, solo y sin armas, caballero indefenso contra la realidad de la madre.

La actitud del niño en esta clase de nanas es casi siempre de protesta, más o menos acentuada, según su sensibilidad.

Yo he presenciado infinidad de casos en mi larga familia en los cuales el niño ha impedido rotundamente la canción. Han llorado, han pataleado hasta que la nodriza ha cambiado, con gran disgusto parte de ella, el disco y ha roto con otra canción en la cual se compara el sueño del niño con el bovino rubor de la rosa. En Trubia se canta a los niños esta añada, que es una lección de desencanto.

Crióme mi madre

feliz y contentu,

cuando me dormía

me iba diciendo:

"¡Ea, ea, ea!,

tú has de ser marqués,

conde o cabaIleru";

y por mi desgracia

yo aprendí a "goxeru".

Facía los "goxos"

en mes de Xineru

y por el verano

cobraba el dineru.

Aquí está la vida

del pobre "goxeru».

"¡Ea, ea, ea!", etc., etc.

Oigan ahora ustedes esta nana que se canta en Cáceres, de rara pureza melódica, que parece hecha para cantar a los niños que no tienen madre y cuya severidad lírica es tan madura que más bien parece canto para morir que canto para el primer sueño:

Duérmete, mi niño, duerme,

que tu madre no está en casa,

que se la llevó la Virgen

de compañera a su casa.

De este tipo existen varias en el norte y oeste de España, que es donde la nana toma acentos más duros y miserables.

En Orense se canta otra nana por una doncella cuyos senos todavía ciegos esperan el rumor resbaladizo de su manzana cortada:

Ora, ora, niño, ora;

¿quién vos hai de dar la teta

si tu pai va no monte

y tua mai na leña seca?

Las mujeres de Burgos cantan:

Échate, niño, al ron ron,

que tu padre está al carbón

y tu madre a la manteca

no te puede dar la teta.

Estas dos nanas tienen mucho parecido. La antigüedad venerable de las dos está suficientemente clara. Ambas melodías están escritas en un tetracordo, dentro del cual desenvuelven su esquema. Por la simplicidad y su puro diseño son canciones que no tienen par en ningún cancionero.

Es particularmente triste la nana con que duermen a sus hijos las gitanas de Sevilla. Pero no creo que sea oriunda de esta ciudad. Es el único tipo que presento influido por el canto de las montañas del Norte y que no ofrece la autonomía melódica insobornable que tiene cada región cuando logra definirse. Constantemente vemos en todos los cantos gitanos esa influencia nórdica a través de Granada. Está recogida en Sevilla por un amigo mío de gran escrupulosidad musical. pero parece hija directa de los valles penibéticos. El diseño tiene extraordinario parecido con este canto de Santander, muy conocido:

Por aquella vereda

no pasa nadie,

que murió la zagala,

la flor del valle,

la flor del vaIle,

sí, etc.

Es una nana de este tipo triste en que se deja solo al niño, aun de la mayor ternura. Dice así :

Este galapaguito

no tiene madre,

lo parió una gitana.

lo echó a la calle.

No hay duda ninguna de su acento nórdico, mejor diría granadino, canto que conozco porque lo he recogido, y en donde se traban, como en su paisaje, la nieve con el surtidor y el helecho con la naranja. Pero para afirmar todas estas cosas hay que andar con sumo tacto. Hace años, Manuel de Falla venía sosteniendo que una canción de columpio que se canta en los primeros pueblos de Sierra Nevada era de indudable origen asturiano. Las varias transcripciones que le llevamos afirmaron su creencia. Pero un día la oyó cantar él mismo y al transcribirla y estudiarla notó que era una canción con el ritmo viejo llamado epitrito y que nada tenía que ver con la tonalidad ni con la métrica típicas de Asturias. La transcripción. al dislocar el ritmo, la hacía asturiana. No hay duda de que Granada tiene un gran acervo de canciones de tono galaico y de tono asturiano, debido a una colonización que gentes de estas dos regiones iniciaron en la Alpujarra; pero existen otras infinitas influencias difíciles de captar por esa máscara terrible que lo cubre todo y que se llama carácter regional, el cual confunde y nubla las entradas de las claves, sólo descifrables por técnicos tan profundos como Falla, quien, además, posee una intuición artística de primer orden.

En todo el folklore musical español, con algunas gloriosas excepciones, existe un desbarajuste sin freno en esto de transcribir melodías. Se pueden considerar como no transcriptas muchas de las que circulan. No hay nada más delicado que un ritmo, base de toda melodía, ni nada más difícil que una voz del pueblo que da en estas melodías tercios de tono y aun cuartos de tono, que no tienen signos en el pentagrama de la música construida. Ya ha llegado la hora de sustituir los imperfectos cancioneros actuales con colecciones de discos de gramófono, de utilidad suma para el erudito y para el músico.

De este mismo ambiente que tiene la nana del galapaguito aunque ya más enjuto y de melodía más sobria y patética, existe un tipo en Morón de la Frontera y algún otro en Usana, recogido por el insigne Pedrell.

En Béjar se canta la nana más ardiente, más representativa de Castilla. Canción que sonaría como una moneda de oro si la arrojásemos contra las piedras del suelo:

Duérmete, niño pequeño,

duerme, que te velo yo;

Dios te dé mucha ventura

neste mundo engañador.

Morena de las morenas

, la Virgen del Castañar;

en la hora de la muerte

ella nos amparará.

En Asturias se canta esta otra añada, en la cual la madre se queja de su marido para que en niño la oiga.

El marido viene golpeando la puerta, rodeado de hombres borrachos, en la noche cerrada y lluviosa del país. La mujer mece al niño con una herida en los pies, con una herida que tiñe de sangre las cruelísimas maromas de los barcos.

Todos los trabayos son

para las pobres muyeres,

aguardando por las noches

que los maridos vinieren.

Unos veníen borrachos,

otros veníen alegres;

otros decíen: «Muchachos,

vamos matar las muyeres».

Ellos piden de cenar,

ellas que darles no tienen.

"¿Qué ficiste los dos riales?

Muyer, ¡qué gobierno tienes!!»

Etc., etc.

Es difícil encontrar en toda España un canto más triste y de más cruda salacidad. Nos queda, sin embargo, por ver un tipo de canción de cuna verdaderamente extraordinario. Hay ejemplos en Asturias, Salamanca, Burgos y León. No es la nana de una región determinada, sino que corre por el norte y el centro de la Península. Es la canción de cuna de la mujer adúltera que cantando a su niño se entiende con el amante.

Tiene un doble sentido de misterio y de ironía que sorprende siempre que se escucha. La madre asusta al niño con un hombre que está en la puerta y que no debe entrar. El padre está en casa y no lo dejaría. La variante de Asturias dice:

El que está en la puerta

que non entre agora,

que está el padre en casa

del neñu que llora.

Ea, mi neñín, agora non,

ea, mi neñín, que está el papón.

El que está en la puerta

que vuelva mañana,

que el padre del neñu

está en la montaña.

Ea, mi neñín, agora non,

ea, mi neñín, que está el papón.

La canción de la adúltera que se canta en Alba de Tormes es más lírica que la asturiana y de sentimiento más velado...

Palomita blanca

que andas a deshora

el padre está en casa

del niño que llora.

Palomita negra

de los vuelos blancos,

está el padre en casa

del niño que canta.

La variante de Burgos, Salas de los lnfantes, es la más clara de todas:

Qué majo que eres,

qué mal que lo entiendes,

que está el padre en casa

y el niño no duerme.

Al mu, mu, al mu mu

del alma,

¡que te vayas tú!

Es una hermosa mujer la que canta estas canciones. Diosa Flora, de pecho insomne, apto para la cabeza de la víbora. Ávida de frutos y limpio de melancolía. Esta es la única nana en la cual el niño no tiene importancia de ninguna clase. Es un pretexto nada más. No quiero decir, sin embargo, que todas las mujeres que la cantan sean adúlteras; pero sí que, sin darse cuenta, entran en el ámbito del adulterio. Después de todo, ese hombre misterioso que está en la puerta y no debe entrar es el hombre que lleva la cara oculta por el gran sombrero, con quien sueña toda mujer verdadera y desligada.

He procurado presentar a ustedes diversos tipos de canciones que, con excepción de la de Sevilla, responden a un modelo regional característico desde el punto de vista melódico. Canciones que no han recibido influencia. melodías fijas que no pueden viajar nunca. Las canciones que viajan son canciones cuyos sentimientos permanecen en un equilibrio tranquilo y que tienen cierto aire universal. Son canciones escépticas, hábiles para cambiar el matemático traje del ritmo, flexibles para el acento y neutrales para la temperatura lírica. Cada región tiene un núcleo melódico fijo e insobornable y un verdadero ejército de canciones peregrinas que circulan por donde pueden y que van a morir fundidas en el último límite de su influencia.

Existe un grupo de canciones asturianas y gallegas que, teñidas de verde, húmedas, descienden a Castilla, donde se estructuran rítmicamente y llegan hasta Andalucía, donde adquieren el modo andaluz y forman el raro canto de montaña granadino.

La seguiriya gitana del cante jondo, la más pura expresión de la lírica andaluza, no logra salir de Jerez o de Córdoba. y, en cambio. el bolero, melodía neutra, se baila en Castilla y aun en Asturias. Hay un bolero auténtico en Llanes, recogido por Torner.

Los alalás gallegos golpean noche y día los muros de Zaragoza sin poder penetrarla y, en cambio, muchos acentos de muñeira circulan por las melodías de ciertas danzas rituales y cantos de los gitanos del Sur. Las sevillanas, que llegan intactas hasta Túnez. llevadas por los moros de Granada, ya sufren un cambio total de ritmo y de carácter al llegar a la Mancha, y no logran pasar del Guadarrama.

En las mismas nanas de que hablo, Andalucía influye por el mar, pero no logra llegar al Norte, como en otras clases de canciones. El modo andaluz de la nana tiñe el bajo Levante, hasta algún vou-vei-vou balear, y por Cádiz llega hasta Canarias, cuyo delicioso arroró es de indudable acento bético.

Podríamos hacer un mapa melódico de España, y notaríamos en él una fusión entre las regiones, un cambio de sangres y jugos que veríamos alternar en las sístoles y diástoles de las estaciones del año. Veríamos claro el esqueleto de aire irrompible que une las regiones de la Península, esqueleto en vilo sobre la lluvia, con sensibilidad descubierta de molusco, para recoger en un centro a la menor invasión de otro mundo, y volver a manar fuera de peligro la viejísima y completa sustancia de España.

Publicado por

I. Manzanares

en

18:05

0

comentarios

![]()

Etiquetas: conferencia, García Lorca, literatura contemporánea

23 de marzo de 2008

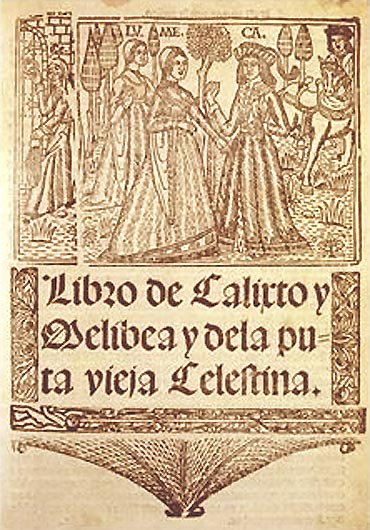

Video sobre La Celestina

Publicado por

I. Manzanares

en

18:07

0

comentarios

![]()