2.- Gonzalo de Berceo.

2.1.- Vida.

Nace en Berceo, La Rioja, en 1196 aproximadamente. Entre 1221 y 1246 aparece como testigo o notario del abad Juan Sánchez, del monasterio de San Millán de la Cogolla, por lo que hubo de ser un sacerdote culto. Se le sabe vivo en 1252. Escribió Milagros de Nuestra Señora entre 1246 -en el milagro XIV aún vivía Don Tello- y 1252.

2.2.- Fuentes de Milagros de Nuestra Señora.

Es fundamental reconocer la influencia de la literatura mariológica europea de los siglos XII y XIII, que ensalza a la Virgen al estilo del amor cortés. Especialmente influyó el precedente del siglo VIII Tratado de la Virginidad de María, de San Idelfonso, y De aquae ducta, de San Bernardo de Claraval, que alegoriza a la Virgen como puente entre Dios y los hombres, otorgándole la importancia de la que había carecido anteriormente entre la Cristiandad.

No menos importantes son las colecciones de miracula, iniciadas en el siglo VI con el papa Gregorio Magno. Al calor del auge mariológico, Guillermo de Malisbury, en el XII, anima a continuar la actividad recolectora de milagros de María, que reafirma Letrán un siglo más tarde: es en esta corriente en la que se integra Berceo.

Éste recoge el llamado Manuscrito Thot 128 de Copenhague, que contiene 28 milagros en latín, de los que 20 están en Berceo. No obstante, él hace una auténtica recreación mediante la reductio y la amplificatio: en la obra castellana hay más diálogos, y añade el Milagro de la iglesia despojada. Además tiene conciencia de autoría -aparece el yo al principio y al final de la obra- y de público: actualiza el texto a las coordenadas espacio-temporales de su tiempo y usa fórmulas fáticas juglarescas en cuanto el texto era transmitido por un juglar o por un sacerdote en los sermones.

2.3.- Estructura de Milagros de Nuestra Señora.

Para M. Gerli y V. Beltrán la unidad compositiva de la obra viene dada por el tema y por el yo del autor que abre y cierra la obra. Curtius añade que se refuerza con el valor del número mariano, el cinco: así cinco multiplicado por sí mismo da los veinticinco milagros que forman el libro.

Cada milagro se estructura según el orden de los sermones: exordium, para llamar la atención de los oyentes, narratio, donde se cuenta el milagro, y conclusio, que da la moral de modo explícito. La introducción se divide del mismo modo y nos da las claves del libro: en el exordium apela a los vasallos de Dios y en la conclusio marca la intención difusora del fervor a María de la obra. Sin embargo, es la narratio la que guarda mayor carga simbólica: en una primera parte, alegórica, presenta un ortus conclusus, o locus amoenus, donde se refiere a él mismo como maestro e introduce el tópico del peregrinum vitae: Según Dutton, esto último se explica porque en San Millán hubo un culto mariano, a lo que se añade que el monasterio comprara un hospital anejo para los peregrinos a Santiago: de este modo los Milagros de Nuestra Señora se explican como una propaganda del culto y como un entretenimiento didáctico para el hospital, que representaba a la Virgen en la cotidianidad gracias a la actualización de los milagros de Berceo.

En el segundo apartado de la introducción, el autor realiza una exégesis de la parte alegórica; así, el romero es el hombre, y la romería, la vida; los prados representan a la Virgen; y la verdura y los árboles del mismo, su virginidad y sus milagros, respectivamente; las flores son los nombres de María; las aves, los santos y apologetas; y la sombra, las oraciones.

Para Gerli, Berceo representa a la Virgen, siguiendo a San Bernardo de Claraval, como puente que puede conducir al Paraíso de Dios. Para ello, el hombre ha de estar sin pecado: así, el peregrino ingresa pecaminoso en el prado -pecado simbolizado en su desnudez-, pero se aviene al buen camino gracias a María. De este modo la introducción y los milagros mismos presentan el proceso de caída, castigo y redención mariana.

2.4.- Rasgos de estilo de Berceo.

Se sirve de la cuaderna vía, con muchas rimas asonantes en los hemistiquios. Por lo demás usa de abundantes recursos poéticos que muestran su voluntad de estilo: ironías, metonimias, lítotes, metáforas, paráfrasis y perífrasis en las franjas de amplificatio, anáforas,... Por lo demás su estilo está lleno de rasgos que procuran un cierto aire popular: invocaciones propias de la cotidianidad del XIII, diminutivos en -iello,...; pero no olvida los rasgos cultos: invocaciones en las conclusios, apóstrofes cultos a la divinidad, latinismos,... Todo ello marcan una clara voluntad de autoría por vez primera en nuestras letras.

3.- El Arcipreste de Hita.

3.1.- Vida.

Tiene afán de reconocimiento: no sólo se nombra sino que se hace retratar por uno de sus personajes dentro del tipo sanguíneo, según la fisiognomía medieval: tranquilo, placentero, enamoradizo,... Probablemente estudiara en Toledo; vivió en Alcalá de Henares y fue arcipreste de Hita -Guadalajara-. Durante un tiempo se pensó como cierto que fuera preso por orden de Gil Albornoz, pero Dámaso Alonso y Leo Spitzer apuntan que se trata de una cárcel metafórica: la de la prisión terrenal frente al cielo.

3.2.-Unidad Compositiva.

Ninguno de los manuscritos encontrados tiene título: desde la primera edición de Tomás Antonio Sánchez se llamó Libro o Tratado del Arcipreste de Hita; en 1864 Janer lo bautiza como Libro de los Cantares. Será Menéndez Pidal quien le dé el nombre definitivo: Libro de Buen Amor.

Es un poema largo, de 1709 estrofas, donde se mezcla lo religioso con lo profano, lo narrativo con lo lírico y lo culto con lo popular. Esta miscelánea se divide en tres partes: preliminares, corpus y postliminares. Los preliminares se abren con una oración y se cierran con unos Gozos a la Virgen, que era tópico ya en la Clerecía; pero su núcleo lo conforma un prólogo en prosa culta que hunde sus raíces en la Biblia. Marguerita Morrelae señala que en las escuelas del Studium Generale, donde estudió el de Hita, los autores se interpretaban mediante el accesus: se explicaban las obras a través de citas bíblicas y sermones, que realizaban la amplificatio y las digresios, o reflexiones exegéticas. En el prólogo se distingue entre littera, o sentido literal, y sensus, o sententia, que marcaba el significado latente: de aquí provienen muchas de las ambigüedades del Libro de Buen Amor, de hecho, el propio autor aclara en la historia de griegos y romanos que el receptor ha de comprender la obra con las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Deyermond llega incluso a decir que todo el libro es un ejercicio de sensus.

Las otras dos partes del libro la forman el corpus, o conjunto de narraciones amorosas; y los postliminares, que incluyen varias cantigas: las de Virgen de Escolares, las de ciego, las de los clérigos de Talavera,...

A pesar de esta estructura externa, la crítica discute si el libro está realmente cohesionado. Menéndez y Pelayo apuesta por una verdadera unidad compositiva: el corpus es la parte principal, a la que se le añaden unos preliminares y postliminares, pero el tema único del libro es las aventuras amorosas del Arcipreste. Las piezas provienen de las fábulas de Esopo, Fedro y de los fableux franceses, que amplifica mediante digresiones morales, ascéticas, satíricas, episodios alegóricos y composiciones líricas. Mª Rosa Lida de Malkiel y Francisco Rico apoyan esta idea, aunque eliminan su picaresca.

Por el contrario Menéndez Pidal alega que el libro es misceláneo y juglaresco en cuanto incluye muchos tópicos de la juglaría. Había dos tipos de juglares: frente al anónimo, profesional, existía el juglar cazurro desde el XIV, producto de la decadencia de la épica: en sus poemas busca la originalidad en la diversidad y en un repertorio configurado según la técnica del desbarajuste, o miscelánea. A esa amalgama le daba unidad la autoría, pero no la forma ni los temas tratados. Así, concluye, Juan Ruiz, escribió el libro para un juglar cazurro.

3.3.- Los temas.

3.3.1.- Autobiografismo y didactismo.

El autobiografismo cobra una franca importancia porque era raro en la latinidad y desconocido en romance. Para Leo Spitzer Juan Ruiz se presenta como todos los hombres importando más su enseñanza que su vida misma.

Américo Castro notó la influencia de El collar de la paloma, de Ibn Hazm, de donde tomó lo autobiográfico y lo erótico. En una misma línea orientalista, Mª Rosa Lida de Malkiel afirma que proviene del género árabe de las maqamat, que conocería por los hispanojudíos del XIII y del XIV, especialmente por el médico judío Meír Ibn Sabarra, quien en su Libro de las delicias, mostraba su vida como ejemplo moral.

Emilio García Gómez desmontó las tesis de Castro al demostrar que el arcipreste no pudo conocer el libro de Ibn Hazm. Francisco Rico le apoyó y optó por notar la influencia de la obra amorosa de Ovidio: en la Alta Edad Media se dieron relatos de aventuras amorosas en primera persona y en latín atribuidas a Ovidio; en el XIV tuvieron una gran difusión en especial con De vetula, donde aparecen muchas concomitancia con Juan Ruiz.

Para Amador de los Ríos es un libro moral contra el loco amor, el terrenal sin mesura, opuesto al bueno, o divino. Esta tesis la apoya Mª Rosa Lida de Malkiel: el libro se integra en el mester de clerecía decadente del siglo XIV: utiliza la técnica de un tipo de didactismo moral ascético del Medievo: predicar algo exponiendo su contrario, en este caso con su propia vida: el loco amor no tiene nunca un buen final; de hecho, todas la mujeres la rechazan menos la monja Garoza, que muere. Jorge Guzmán abunda en esta idea: Hita escribe contra la misoginia medieval y así, llama sensatas a las mujeres cuando rechazan el trato carnal vacuo.

No obstante, para otros críticos este didactismo no está tan claro: Sánchez Albornoz lo tilda de cínico por su falsa moralidad, pues el libro es un canto al amor carnal. Márquez Villanueva, por su parte, expone que hunde sus raíces en el amor cortés, que es el buen amor, y que permitía escarceos físicos salvo la consumación; igualmente toma elementos del amor udrí árabe, paralelo al cortés y que produce la regeneración espiritual del amante a partir de los cuerpos; por tanto, concluye, no es tanto un canto al goce como al deseo, que es innato en la condición humana; como esta concepción chocaba con la doctrina católica introdujo elementos morales, por eso nunca ataca ningún dogma de fe.

Por último Jacques Joset establece una solución intermedia: es un libro propio de la confusión siglo XIV, cuando se produce una enorme relajación de costumbres, no de fe; presenta el conflicto entre las normas morales y el goce de vivir, riéndose tanto del que sigue el loco amor como del cuerdo moral de su época.

3.3.2.- El amor y la muerte.

Con todos los matices que hemos apuntado arriba, expone con su vida que hay que tener mesura y no corresponder al amor pasional que siempre trastorna: lo opuesto es el amor divino, en el que se encuentra refugio vital. Por vez primera es tema principal el amor a mujeres reales; aunque no es correspondido se ensalza el deseo como proceso de conquista y motor de la vida. Los retratos femeninos los construye según la retórica clásica: el género demostrativo trataba de alabar o censurar al retratado para crear una disposición en el receptor. Así, Doña Endrina y Doña Garoza responden al tópico de mujer rubia y de piel blanca, bella y digna de ser amada, aunque rompe con la retórica en dos puntos: las describe no sólo de busto hacia arriba, como era preceptivo, y les atribuye unas notas de comportamiento amoroso. Por el contrario las serranas responden al tipo de mujeres agrestes y selváticas y, por ello, casi animalizadas, que toma del folklore medieval y de las pastorelas francesas, que parodia. Por su parte, Trotaconventos prefigura el tipo de la alcahueta que culminará en Celestina: aparece como mujer madura, codiciosa y sabia tanto por el conocimiento que tiene de la condición humana como por estar próxima a la brujería.

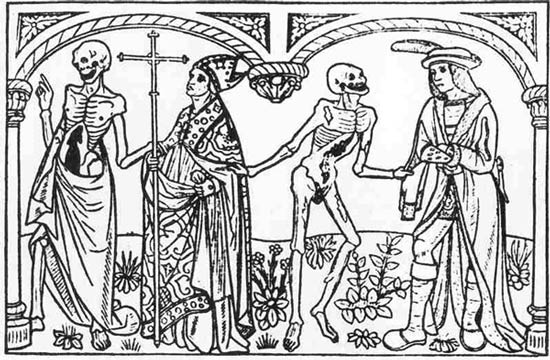

La muerte cobra una gran importancia en la elegía a Trotaconventos, la primera de la literatura española, y que da las pautas para la posteridad: su estructura es tripartita: consideraciones generales, lamento de los supervivientes y alabanza del difunto. La muerte es cruel por ineludible: de ahí lo inútil de acumular bienes terrenos y de albergar esperanzas. Aunque sabe que hemos de prepararnos para que nos acoja, Juan Ruiz no disimula su miedo y acude a Dios a pedirle prórrogas vitales: la muerte significa la putrefacción del cuerpo y el cese del deseo, motor de la vida. Esta verdad moral de la brevedad de la vida le sirve para actualizar los tópicos en su tiempo: analiza humorísticamente a todos los estamentos del XIV, especialmente, y tal vez por influencia goliardesca, a la propia iglesia: ya sea mediante la parodia -como la de los clérigos de Talavera, que se niegan a renunciar a sus barraganas- o la aseveración contra el afán de riquezas del clero.

3.4.- Métrica y estilo.

1534 estrofas de las 1709 de las que se compone están en cuaderna vía, aunque introduce hexadecasílabos con hemistiquios como octosílabos populares; en las partes líricas predomina las composiciones con estribote, como el zéjel, delatando la heterogeneidad de la clerecía del XIV.

Su estilo mezcla lo culto con lo popular. Por influencia escolar utiliza la amplificatio mediante enumeraciones, sinónimos juntos, perífrasis, exégesis e ilustración con ejemplos. De la Escolástica recoge la fórmula de himno bíblico -vocativo más oración de relativo-, los diversos tropos, las digresiones y las estructuras bimembres y coordinativas.

De lo popular toma la yuxtaposición, el dativo ético, las fórmulas fáticas juglarescas y numerosos rasgos del habla popular: diminutivos y aumentativos, hipérboles, refranes, exclamaciones, interjecciones, juramentos e imprecaciones de todo tipo y eliminación de los verba dicendi; mostrándose así como un producto típico de la heterogeneidad de la clerecía del XIV.

EL MESTER DE CLERECÍA. GONZALO DE BERCEO.

EL MESTER DE CLERECÍA. GONZALO DE BERCEO.